Mittwoch, 31. Dezember 2014

Dienstag, 30. Dezember 2014

Was Herrn Frank zu sagen wäre

Es weihnachtete die letzten Tage so sehr, dass mir das diesjährige Scharmützel im allwährenden Feuilleton-Krieg »Eskapismus vs. Kultur« entgangen ist. Anlass ist der Kinostart von The Battle of the Five Armies; na klar. Arno Frank schreibt auf Spiegel Online:

Was ist einem Herrn Frank also zu sagen? Dass er ab und an das Programmheft des nächstgelegenen Cineplex konsultieren sollte, so zu Recherchezwecken? Das wäre kein Schaden, würde aber sein Problem nicht lösen. Das Problem ist: Herr Frank wünscht sich Ruhe, wie sie sich das Zipfelmützenbürgertum zu allen Zeiten gewünscht hat, und findet sie nicht. Er würde gerne in Deckung gehen, um sich mit der »immer grauer und ernsthafter erscheinenden Realität« zu befassen, und wird doch immer wieder aufgestört. Woran liegt das nur?

Das Bürgertum hat sowohl die Kultur als auch den Kapitalismus erfunden. In der einen Sphäre erholt es sich von den schweißtreibenden Zumutungen der anderen. Im 18. Jahrhundert war das Bürgertum in den meisten europäischen Staaten von der Betätigung in Politik, Bürokratie und Justiz ausgeschlossen, weshalb sich die Kultur als eigenständige gesellschaftliche Sphäre herausbildete, in der bürgerliche Herren nach Belieben schalten und walten konnten. Es entstanden Zeitungen, Verlage, Salons, literarische Zirkel. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass es vorher keine Kultur gab, sie war nur keine eigenständige gesellschaftliche Sphäre, sondern an bestimmte Institutionen gebunden, z.B. an Klöster oder an die Höfe. Dort war sie mehr oder weniger zweckgebunden, sie diente (im Fall der Klöster) der Weitergabe von Bildung oder (im Fall der Höfe) Repräsentationszwecken. Mit der Konstitution der nicht mehr geistlichen und nicht mehr höfischen, sondern bürgerlichen Kultur kam es zu einem merkwürdigem Paradox: Kultur sollte von nun an völlig zweckfrei sein, ganz und gar schöngeistig sozusagen, andererseits war sie ja der dringend benötigte Ausgleich zum geschäftigen Treiben in Produktion und Zirkulation. Ein Reich der Freiheit war die bürgerliche Kultur also von Anfang an nicht, sondern die Kehrseite der »dunklen Kraft«, wie Herr Frank sich ausdrückt – des Marktes.

Doch damit hört das Paradox noch nicht auf. Dieselbe Kultur, die zweckfrei und schön sein soll, lässt sich auch selber vermarkten. Ich habe es oben schon erwähnt: Die Herausbildung der bürgerlichen Kultur ging so vonstatten, dass sich Zeitungen und Verlage etablierten, und deren Handeln ist alles andere als zweckfrei. Es folgt ganz eindeutig dem Zweck, das tägliche Blatt bzw. die jährliche Buchproduktion zu schnödem Geld zu machen, und es versteht sich, dass dieser Zweck nicht auf die vergleichsweise überschaubaren Kreise des gehobenen Bürgertums beschränkt ist. Das Buch war schon im 18. Jahrhundert, als nur ein geringer Teil der Bevölkerung lesen konnte, ein Massenprodukt. Mit jedem weiteren narrativen Medium, das erfunden wurde (Fortsetzungsgeschichten, Hörspiele, Filme, Fernsehserien, Computerspiele) nahm dieser Massen-Appeal weiter zu. Mit der Kultur verhält es sich auch nicht anders als mit anderen Institutionen des Bürgertums: Es mag die Unersetzlichkeit der Kleinfamilie noch so sehr beschworen, die Arbeit von Hausfrauen schier in den Himmel gelobt werden – wir wissen, dass das nicht stimmt, denn was die Kleinfamilie und die Hausfrau leisten, kann man auch ganz einfach kaufen, indem man Dienstpersonal einstellt. Ebenso ist es mit Kulturprodukten. Die sonntäglich gemeinsam musizierende Familie mag das Ideal sein, die Brandenburg Concertos als MP3 sind die Realität.

Da das Bürgertum sowohl die Kultur als auch den Kapitalismus geschaffen hat, dürfte es sich eigentlich nicht beklagen, wenn beide Sphären sich vermischen, wie es in besonders augenfälliger Weise in der sogenannten Massen- oder Populärkultur der Fall ist. Aber man hätte das Schöngeistige und das Geschäftliche lieber fein säuberlich getrennt und hat sich deshalb angewöhnt, mit Verachtung auf die Kommerzialisierung der Kultur zu blicken. Zumindest tut man gern so, als verachte man sie, denn eigentlich lebt ja niemand mehr völlig unberührt von der Populärkultur dahin. Zu sagen wäre einem Herrn Frank also nicht primär, dass er doch bitte differenzieren und sich informieren möge. Zu sagen wäre ihm, dass es ganz einfach ein wenig seltsam ist, was er da tut: Er verdient sein Geld damit, indem er dazu beiträgt, eine über 200 Jahre alte Illusion aufrecht zu erhalten, derzufolge Geld und Kultur nichts miteinander zu schaffen hätten. Er behauptet, man könne tagsüber ausbeuten und sich ausbeuten lassen und sich abends dem Wahren, Guten und Schönen widmen, ohne dass eins dem anderen dabei irgendeinen Schaden zufügt. Damit ist er weiter von der Realität entfernt, als »diese Leute«, die gern bereit sind, für drei Stunden ordentlichen Eskapismus an der Kinokasse zehn Euro auszugeben, es je sein könnten.

Andere haben dem Herrn Frank auch etwas zu sagen:

Diese Entgegensetzung beruht auf der Verwechslung zweier unterschiedlicher Realismusbegriffe: einmal Realismus als formalästhetisches Prinzip, einmal Realismus als normatives Prinzip. Der eine will die Kunst auf eine bestimmte Darstellungsweise verpflichten, der andere fordert von der Kunst nur, dass sie die Realität darstellt (und sie kritisiert) und lässt dabei offen, in welcher Weise dies erfolgen kann. Hält man sich an Vorgaben, die im formalästhetischen Sinne realistisch sind, dann kann dabei ein Roman herauskommen, in dem zwar nichts Übernatürliches passiert, der aber von vorne bis hinten weltfremd und engstirnig ist. Realismus als normatives Prinzip halte ich dagegen für unverzichtbar, sofern Kunst emanzipatorisch sein soll. Weil es aber ziemlich missverständlich ist, von realistischer Fantasy (oder Phantastik, wem dieser Ausdruck lieber ist) zu sprechen, möchte ich auf einen glücklichen Ausdruck Michail Bachtins hinweisen, der von emblematischer Phantastik sprach. Emblem bedeutet in diesem Fall Sinnbild – und ja, ich wünsche mir eine Phantastik, die, gerade weil sie sich nicht an die formalästhetischen Vorgaben des Realismus hält, die komplexe und widersprüchliche Realität zu versinnbildlichen vermag.

P.S.: Wirklich witzig ist die Freudsche Fehlleistung, die Herrn Frank im letzten Satz unterläuft: Die Macht des Marktes ist »ist bekanntlich keiner Magie gewachsen, weder in dieser noch in irgendeiner anderen Welt«, sagt er da ganz unversehens. Schön wär’s. Aber die Magie des Marktes ist leider ziemlich stark in dieser Welt (wie Herr Frank ja wahrscheinlich sagen wollte), wenn auch hoffentlich nicht in anderen Welten.

Ist es vorbei? Noch mag man es kaum glauben. Nach dem Ende der »Herr der Ringe«-Trilogie gab es schon einmal eine trügerische Pause, in der das mediale Sperrfeuer aus kriegerischem Kitsch für eine Weile ruhte.The Return of the King kam 2003 auf die große Leinwand. 2005 folgte The Lion, the Witch and the Wardrobe, die erste von bislang drei Narnia-Realverfilmungen. 2006 war Eragon dran, 2007 The Golden Compass und 2008 Inkheart. Die Verfilmung von Harry Potter startete 2001, parallel mit der LotR-Trilogie, und war 2011 abgeschlossen. Im Jahr darauf lief – Überraschung! – An Unexpected Journey in den Kinos an. Zwischendurch gab es eine Menge Fantasyfilme, die nicht auf Bestsellern beruhten, von El laberinto del fauno über ausgemachten Mist wie Lady in the Water (beide 2006) bis hin zu unterhaltsamem Quatsch wie Immortals (2011). Und nein, es ist noch lange nicht vorbei. Schließlich kommt nächstes Jahr der zweite Teil vom dritten Teil von Die Tribute von Panem.

Was ist einem Herrn Frank also zu sagen? Dass er ab und an das Programmheft des nächstgelegenen Cineplex konsultieren sollte, so zu Recherchezwecken? Das wäre kein Schaden, würde aber sein Problem nicht lösen. Das Problem ist: Herr Frank wünscht sich Ruhe, wie sie sich das Zipfelmützenbürgertum zu allen Zeiten gewünscht hat, und findet sie nicht. Er würde gerne in Deckung gehen, um sich mit der »immer grauer und ernsthafter erscheinenden Realität« zu befassen, und wird doch immer wieder aufgestört. Woran liegt das nur?

Das Bürgertum hat sowohl die Kultur als auch den Kapitalismus erfunden. In der einen Sphäre erholt es sich von den schweißtreibenden Zumutungen der anderen. Im 18. Jahrhundert war das Bürgertum in den meisten europäischen Staaten von der Betätigung in Politik, Bürokratie und Justiz ausgeschlossen, weshalb sich die Kultur als eigenständige gesellschaftliche Sphäre herausbildete, in der bürgerliche Herren nach Belieben schalten und walten konnten. Es entstanden Zeitungen, Verlage, Salons, literarische Zirkel. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass es vorher keine Kultur gab, sie war nur keine eigenständige gesellschaftliche Sphäre, sondern an bestimmte Institutionen gebunden, z.B. an Klöster oder an die Höfe. Dort war sie mehr oder weniger zweckgebunden, sie diente (im Fall der Klöster) der Weitergabe von Bildung oder (im Fall der Höfe) Repräsentationszwecken. Mit der Konstitution der nicht mehr geistlichen und nicht mehr höfischen, sondern bürgerlichen Kultur kam es zu einem merkwürdigem Paradox: Kultur sollte von nun an völlig zweckfrei sein, ganz und gar schöngeistig sozusagen, andererseits war sie ja der dringend benötigte Ausgleich zum geschäftigen Treiben in Produktion und Zirkulation. Ein Reich der Freiheit war die bürgerliche Kultur also von Anfang an nicht, sondern die Kehrseite der »dunklen Kraft«, wie Herr Frank sich ausdrückt – des Marktes.

Doch damit hört das Paradox noch nicht auf. Dieselbe Kultur, die zweckfrei und schön sein soll, lässt sich auch selber vermarkten. Ich habe es oben schon erwähnt: Die Herausbildung der bürgerlichen Kultur ging so vonstatten, dass sich Zeitungen und Verlage etablierten, und deren Handeln ist alles andere als zweckfrei. Es folgt ganz eindeutig dem Zweck, das tägliche Blatt bzw. die jährliche Buchproduktion zu schnödem Geld zu machen, und es versteht sich, dass dieser Zweck nicht auf die vergleichsweise überschaubaren Kreise des gehobenen Bürgertums beschränkt ist. Das Buch war schon im 18. Jahrhundert, als nur ein geringer Teil der Bevölkerung lesen konnte, ein Massenprodukt. Mit jedem weiteren narrativen Medium, das erfunden wurde (Fortsetzungsgeschichten, Hörspiele, Filme, Fernsehserien, Computerspiele) nahm dieser Massen-Appeal weiter zu. Mit der Kultur verhält es sich auch nicht anders als mit anderen Institutionen des Bürgertums: Es mag die Unersetzlichkeit der Kleinfamilie noch so sehr beschworen, die Arbeit von Hausfrauen schier in den Himmel gelobt werden – wir wissen, dass das nicht stimmt, denn was die Kleinfamilie und die Hausfrau leisten, kann man auch ganz einfach kaufen, indem man Dienstpersonal einstellt. Ebenso ist es mit Kulturprodukten. Die sonntäglich gemeinsam musizierende Familie mag das Ideal sein, die Brandenburg Concertos als MP3 sind die Realität.

Da das Bürgertum sowohl die Kultur als auch den Kapitalismus geschaffen hat, dürfte es sich eigentlich nicht beklagen, wenn beide Sphären sich vermischen, wie es in besonders augenfälliger Weise in der sogenannten Massen- oder Populärkultur der Fall ist. Aber man hätte das Schöngeistige und das Geschäftliche lieber fein säuberlich getrennt und hat sich deshalb angewöhnt, mit Verachtung auf die Kommerzialisierung der Kultur zu blicken. Zumindest tut man gern so, als verachte man sie, denn eigentlich lebt ja niemand mehr völlig unberührt von der Populärkultur dahin. Zu sagen wäre einem Herrn Frank also nicht primär, dass er doch bitte differenzieren und sich informieren möge. Zu sagen wäre ihm, dass es ganz einfach ein wenig seltsam ist, was er da tut: Er verdient sein Geld damit, indem er dazu beiträgt, eine über 200 Jahre alte Illusion aufrecht zu erhalten, derzufolge Geld und Kultur nichts miteinander zu schaffen hätten. Er behauptet, man könne tagsüber ausbeuten und sich ausbeuten lassen und sich abends dem Wahren, Guten und Schönen widmen, ohne dass eins dem anderen dabei irgendeinen Schaden zufügt. Damit ist er weiter von der Realität entfernt, als »diese Leute«, die gern bereit sind, für drei Stunden ordentlichen Eskapismus an der Kinokasse zehn Euro auszugeben, es je sein könnten.

Andere haben dem Herrn Frank auch etwas zu sagen:

- Ju Honisch meint, Phantastik schärfe den Realitätssinn: »Es sind gemeinhin die phantasielosen ›Realisten‹, die sich in religiös/weltanschaulichen Extremgruppierungen wiederfinden, weil sie das Aberwitzige für bare Münze nehmen und keine Erfahrung mit der Rezeption von Fiktion haben. [...] Mir sind Menschen, die mal am Wochenende mit Plastikschwertern Märchen spielen weitaus lieber als solche, die sich mit rechten Parolen und echten Baseballschlägern die Realität zurechtprügeln wollen.«

- Für Stefan Holzhauer ist Franks Artikel »der verzweifelte Versuch eines sterbenden Mediums, mit dem Verriss eines populären Themas Traffic zu generieren.«

- Diskutiert wird über den Artikel auch unter diesem Blogpost von Michael Blume.

Diese Entgegensetzung beruht auf der Verwechslung zweier unterschiedlicher Realismusbegriffe: einmal Realismus als formalästhetisches Prinzip, einmal Realismus als normatives Prinzip. Der eine will die Kunst auf eine bestimmte Darstellungsweise verpflichten, der andere fordert von der Kunst nur, dass sie die Realität darstellt (und sie kritisiert) und lässt dabei offen, in welcher Weise dies erfolgen kann. Hält man sich an Vorgaben, die im formalästhetischen Sinne realistisch sind, dann kann dabei ein Roman herauskommen, in dem zwar nichts Übernatürliches passiert, der aber von vorne bis hinten weltfremd und engstirnig ist. Realismus als normatives Prinzip halte ich dagegen für unverzichtbar, sofern Kunst emanzipatorisch sein soll. Weil es aber ziemlich missverständlich ist, von realistischer Fantasy (oder Phantastik, wem dieser Ausdruck lieber ist) zu sprechen, möchte ich auf einen glücklichen Ausdruck Michail Bachtins hinweisen, der von emblematischer Phantastik sprach. Emblem bedeutet in diesem Fall Sinnbild – und ja, ich wünsche mir eine Phantastik, die, gerade weil sie sich nicht an die formalästhetischen Vorgaben des Realismus hält, die komplexe und widersprüchliche Realität zu versinnbildlichen vermag.

P.S.: Wirklich witzig ist die Freudsche Fehlleistung, die Herrn Frank im letzten Satz unterläuft: Die Macht des Marktes ist »ist bekanntlich keiner Magie gewachsen, weder in dieser noch in irgendeiner anderen Welt«, sagt er da ganz unversehens. Schön wär’s. Aber die Magie des Marktes ist leider ziemlich stark in dieser Welt (wie Herr Frank ja wahrscheinlich sagen wollte), wenn auch hoffentlich nicht in anderen Welten.

Labels:

Phantastik in den Medien

Donnerstag, 4. Dezember 2014

Das Lewis-Trilemma, 2. Teil

Im ersten Teil dieses Blogposts sagte ich, dass C.S. Lewis’ berühmtes Trilemma, das die Göttlichkeit Jesu beweisen soll, nur auf der Grundlage des Trinitätsdogmas zu verstehen ist: Im 4. Jahrhundert legte die Kirche fest, dass Gott drei und eins zugleich ist – Gott der Vater, Gott der Sohn (also Jesus) und der Heilige Geist sind der dreieinige Gott. Gott ist im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist gleichermaßen präsent. Auf dieses Gottesbild gründet sich, historisch gesehen, der christliche Glaube an die Göttlichkeit Jesu. Wie es zu diesem Dogma kam, lässt sich am besten vor dem Hintergrund theologischer Kontroversen verstehen, die im 3. und 4. Jahrhundert ausgetragen wurden. Vor der Festlegung auf die Trinität gab es in der Kirche zahlreiche unterschiedliche Vorstellungen über die Beziehung zwischen Jesus und Gott, und damit implizit auch über die Göttlichkeit (oder Nichtgöttlichkeit) Jesu. Nun geht das Lewis-Trilemma aber davon aus, dass nicht erst die Kirche des 4. Jahrhunderts den Glauben an die Göttlichkeit Jesu bekundet habe. Vielmehr habe Jesus selbst den Anspruch erhoben, Gott zu sein.

Das Problem ist, dass dieser Anspruch aus dem Neuen Testament herzuleiten sein müsste. Dieser Mühe unterzieht Lewis sich aber nicht. Natürlich wird Jesus im Neuen Testament oft als Sohn Gottes bezeichnet, und Jesus selbst nennt Gott seinen Vater. Aber was bedeutet das im Kontext von Jesu Zeit? Sprechen das Neue Testament und die Theologie des 4. Jahrhunderts die gleiche Sprache? War das Neue Testament für Menschen, die 300 Jahre später lebten, nicht genauso interpretationsbedürftig wie 300 Jahre alte Texte es für uns sind? Das hätte Lewis untersuchen müssen, und indem er es nicht tut, begeht er eine methodische Schlamperei, die er als Literaturwissenschaftler anderen wohl nie hätte durchgehen lassen. Wenn sich aber herausstellt, dass Jesus selbst aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in dem Sinne, wie das Trinitätsdogma es versteht, Göttlichkeit beanspruchte, dann fällt die gesamte Argumentation des Lewis-Trilemmas in sich zusammen.

Jesus war ein Mensch, der im 1. Jahrhundert in der Region Palästina lebte. Diese Tatsache lässt sich mit der Trinitätslehre nur dann vereinbaren, wenn man annimmt, Jesus habe als Gott der Sohn von Anbeginn der Zeit an neben Gott dem Vater und dem Heiligen Geist existiert, sei dann irgendwann um die Zeitenwende herum auf die Erde hinabgestiegen, um als Mensch Jesus geboren zu werden, habe einige Jahrzehnte unter den Menschen verbracht und sei dann in den Himmel aufgefahren, um seinen Platz neben dem Vater und dem Heiligen Geist wieder einzunehmen. In der Tat ist das die orthodoxe christliche Vorstellung. Was aber sagt das Neue Testament?

Dazu ist zunächst zu klären, um welche Art von Texten es sich bei den Schriften des Neuen Testaments handelt und wie sie entstanden sind. Für die Frage, was Jesus über sich selbst gesagt haben könnte, sind dabei vor allem zwei Textkorpora interessant: die vier Evangelien und die Briefe des Paulus. Jesus wurde um das Jahr 30 herum von den römischen Behörden hingerichtet. Darauf begannen seine Jünger_innen, Erscheinungen eines von den Toten auferstanden Jesus zu haben. Später erschien der auferstandene Jesus auch solchen Personen, die ihn zu seinen Lebzeiten nicht gekannt hatten. Zu diesen gehörte Paulus, ein Jude aus Kleinasien. In Damaskus hatte er eine Vision des Auferstandenen, der ihn zum Apostel berief. In dieser Funktion schrieb er eine Reihe von Briefen, die sich auf die Zeit zwischen ca. 45 und 64 datieren lassen. Vermutlich kam Paulus im Jahr 64 bei von Kaiser Nero in Rom initiierten Verfolgungen ums Leben. Die Briefe sind also relativ zeitnahe Quellen über Jesus – nur leider sagen sie so gut wie nichts über dessen Leben und Worte. Das heißt nicht zwangsläufig, dass Paulus nichts über Jesu Leben wusste. Wahrscheinlich ist eher, dass er es für nicht sonderlich wichtig hielt. Ihm kam es vor allem auf die Auferstehung Jesu an. Wenn man sich taufen ließ (so wie Jesus von Johannes dem Täufer), glaubte Paulus, dann partizipierte man auf mystische Weise am Tod und an der Auferstehung Jesu. Wie Jesus von den Toten auferstand, würden dereinst auch alle in seinem Namen Getauften von den Toten auferstehen.

Was immer Paulus dazu dachte, andere frühe Nachfolger_innen Jesu interessierten sich durchaus für sein Leben und seine Worte. Das ist durch die Existenz der Evangelien belegt. Diese beruhen auf mündlich tradierten Überlieferungen, die unter den Jünger_innen Jesu kursierten. Am ältesten ist das Markusevangelium, das um das Jahr 70 herum entstand. Darauf folgt das Matthäusevangelium, das Markus (neben anderen Überlieferungen) als Quelle benutzte, um das Jahr 85 herum, und das ähnlich wie Matthäus aufgebaute Lukasevangelium um 95. Diese drei werden als synoptische Evangelien bezeichnet, weil sie aufgrund ihrer gemeinsamen Quellen große Übereinstimmungen aufweisen. Synopsis bedeutlich wörtlich Zusammenschau, was sich darauf bezieht, dass man die Texte der drei Evangelien nebeneinander legen und parallel lesen kann. Übrigens ist es kaum ein Zufall, dass das erste Evangelium ca. 70 geschrieben wurde: Zu dieser Zeit werden die meisten Jünger_innen, die Jesus noch als Erwachsene gekannt hatten, gestorben sein. Dadurch wurde es notwendig, die Erinnerung an Jesus auf andere Weise zu bewahren. Das Johannesevangelium, das Ende des 1. oder Anfang des 2. Jahrhunderts entstand, unterscheidet sich stark von den anderen drei, auch wenn es Hinweise darauf gibt, dass es von jemandem geschrieben wurde, der das Markusevangelium kannte. Über die Verfasser_innen der Evangelien ist nichts bekannt. Man weiß nicht einmal, ob sie wirklich die Namen trugen, unter denen ihre Evangelien überliefert wurden. Das Johannesevangelium sagt von sich selbst, dass es auf den Bericht eines Jüngers zurückgehe, den es aber nie namentlich nennt, sondern immer nur als »den Jünger, den Jesus liebte« bezeichnet (warum, wird nicht erklärt). Von einem Autor namens Johannes ist dagegen im Text nicht die Rede. Der Einfachheit halber hat man sich angewöhnt, die unbekannten Verfasser_innen weiterhin Markus, Matthäus, Lukas und Johannes zu nennen. Fast ebensowenig weiß man über die Entstehungsorte der Evangelien. Während Matthäus recht sicher in Syrien lokalisiert werden kann, stehen für Johannes Syrien und Kleinasien als relativ plausible Entstehungsorte zur Auswahl. Im Fall von Markus und Lukas hat noch niemand eine wirklich überzeugende Hypothese über ihre jeweiligen Entstehungsorte aufstellen können.*

An dieser Stelle liegt ein Einwand nahe, der schon früher gegen das Lewis-Trilemma erhoben wurde: Die Evangelien behaupten vielleicht, biographisches Material über Jesus zu enthalten, aber sie widersprechen sich oft gegenseitig und berichten viele unglaubwürdige Dinge, z.B. dass zum Zeitpunkt von Jesu Tod die Erde gebebt habe und die Toten aus den Gräbern aufgestanden und in Jerusalem herumgelaufen seien (Mt 27,51–53). Das lässt darauf schließen, dass die Evangelienberichte eher legendarischen Charakters ohne historischen Wert sein könnten. Lewis hatte auf diesen Einwand eine Antwort parat: »Now, as a literary historian, I am perfectly convinced that whatever else the Gospels are they are not legends. I have read a great deal of legend and I am quite clear that they are not the same sort of thing. They are not artistic enough to be legends.« Hier ist Lewis teilweise zu widersprechen. Die Evangelien enthalten ganz klar legendenhafte Elemente. Wenn bei Matthäus erzählt wird, Jesus sei als Kind den Mordplänen des Königs Herodes entkommen, weil seine Eltern durch einen Engel gewarnt wurden, dann erinnert das an zahllose ähnliche Geschichten, die über Heroen und Heilige erzählt wurden: Mose wurde in einem Schilfkorb im Nil ausgesetzt und von der Tochter des Pharaos gefunden. Perseus wurde mit seiner Mutter Danae in einen Kasten gesperrt und ins Meer geworfen, aber von einem Fischer gerettet (um nur zwei von vielen möglichen Beispielen zu nennen).

Die bibelwissenschaftliche Forschung ist sich heute allerdings einig, dass nicht alles an den Evangelien legendarisch ist. Mit Hilfe historisch-kritischer Methoden lässt sich ein einigermaßen zuverlässiges Bild des historischen Jesus rekonstruieren. Biographische Angaben enthalten die Evangelien, lässt man ihre legendenhaften Anteile beiseite, allerdings nur wenige: Jesus stammte aus Galiläa, einem Landstrich im Norden des heutigen Israel und des Westjordanlandes. Er wurde zum Anhänger Johannes des Täufers. Irgendwann – wahrscheinlich nachdem Johannes das Missfallen von Antipas, dem Fürsten von Galiläa, erregt hatte und hingerichtet worden war – begann Jesus, eigene Jünger_innen um sich zu versammeln und und mit ihnen durch die Lande zu ziehen. Gegen Ende seines Lebens begab Jesus sich anlässlich des Pessachfestes** nach Jerusalem, wo es zu tumultartigen Szenen um seine Person kommt. Jesus wird von den römischen Behörden als Unruhestifter verhaftet, vom Statthalter Pontius Pilatus zum Tode verurteilt und durch Kreuzigung hingerichtet.

Kreuzigung war im Römischen Reich die übliche Strafe für Rebellion, wobei es schon reichte, spontan eine Menschenmenge um sich zu versammeln, um von den Behörden als Aufrührer_in eingeschätzt zu werden. Es war eine Hinrichtungsart, die sich nicht nur ausgesprochen qualvoll gestaltete, sondern auch als entehrend galt. Die Evangelien zeichnen Pilatus als einen milden, zu philosophischen Gedankenspielen neigenden Menschen, der Jesus am liebsten wieder freigelassen hätte und ihn nur auf äußeren Druck hinrichten ließ. Das dürfte kaum den historischen Ereignissen entsprechen, denn aus zeitgenössischen Quellen ist Pilatus als grausamer, korrupter Beamter bekannt, der nicht lange zögerte, gegen ihm unliebsame Personen das Todesurteil auszusprechen. Möglicherweise stellen die Verfasser_innen der Evangelien Pilatus wider besseres Wissen in einem recht günstigen Licht dar, um nicht selber Opfer von Repressionen zu werden.

Charismatische Personen wie Johannes den Täufer und Jesus gab es im Judentum des 1. Jahrhunderts viele. Sie wurden vom einfachen Volk als Prophet, Messias oder von Gott gesandter König angesehen und kanalisierten die Unzufriedenheit vieler Menschen mit der römischen Herrschaft. Insofern war Jesus keine besonders ungewöhnliche Erscheinung. Zudem dauerte sein öffentliches Wirken wahrscheinlich nur ein bis drei Jahre. Wir wissen nicht, was er während seines restlichen Lebens getan hat, und die Verfasser_innen der Evangelien wussten es wahrscheinlich auch nicht. Der entscheidende Unterschied zwischen Jesus und allen anderen volkstümlichen Propheten- und Messiasgestalten seiner Zeit bestand darin, dass seine Jünger_innen nach seinem Tod Visionen von seiner Auferstehung hatten und ihn deshalb weiterhin verehrten. Dies führte zu einer paradoxen Entwicklung, deren Dauer ich im ersten Teil dieses Blogposts auf etwa 300 Jahre angesetzt habe: Aus einem kleinen Personenkreis, der einen von der Welthauptstadt Rom als Verbrecher hingerichteten Menschen verehrte, wurde die offizielle Religion des Römischen Reiches und schließlich die größte Weltreligion. Dass das Resultat dieser Entwicklung nur noch wenig mit ihrem Ausgangspunkt zu tun hat, versteht sich von selbst.

Die Evangelien schreiben Jesus während seines öffentlichen Wirkens vor allem zwei Tätigkeiten zu: Einerseits lehrte er, andererseits heilte er und vollbrachte Wunder. Jesu Lehre lässt sich vor allem anhand des ältesten Evangeliums, dem von Markus, rekonstruieren. Darin wird die Botschaft Jesu auf folgende Weise zusammengefasst: »Der Augenblick ist gekommen, die Zeit erfüllt. Die Gottesherrschaft ist nahe gekommen! Kehrt um und vertraut dem Evangelium!« (Mk 1,15) Der Ausdruck »Gottesherrschaft« lässt sich so verstehen, dass Jesus erwartete, Gott werde irgendwann in naher Zukunft die Verhältnisse der Welt grundlegend verändern. Auf diese Botschaft (das Wort Evangelium bedeutet gute Botschaft) sollten die Menschen reagieren, indem sie von ihrer bisherigen Lebenspraxis Abstand abließen und neue soziale Beziehungen aufbauten. Diese neuen Beziehungen stellte Jesus sich so vor: »Ihr wisst: Die als Herrscher über die Völker gelten, herrschen mit Gewalt über sie, und ihre Anführer missbrauchen ihre Amtsgewalt gegen sie. Bei euch soll es nicht so sein! Wer bei euch hoch angesehen und mächtig sein will, soll euch dienen, und wer an erster Stelle stehen will, soll allen wie ein Sklave oder eine Sklavin zu Diensten stehen.« (Mk 10,42–44) In der antiken Folklore gab es den beliebten Topos des mundus inversus, der verkehrten Welt, in der alle Dinge dem Normalzustand genau entgegenstehen. Dieser Topos findet sich an verschiedenen Stellen in den Evangelien, auch in den legendenhaften Episoden: Im Lukasevangelium singt Maria, nachdem sie von dem Engel Gabriel erfahren hat, dass sie mit Jesus schwanger ist (Lk 1,47–53):

Über diese Botschaft hinaus scheint Jesus als religiöser Lehrer aufgetreten zu sein, der vor allem in einprägsamen Parabeln, Sinnsprüchen und Maximen sprach. Diese leicht memorierbare Redeweise war insofern sinnvoll, als die meisten Menschen nicht lesen und schreiben konnten. Entsprechend geben die Evangelien keine Hinweise darauf, dass Jesus seine Lehre aufgeschrieben haben könnte. Möglicherweise konnte auch er nicht schreiben. Jesu Tätigkeit als Heiler und Wundertäter scheint mit der Botschaft von der kommenden Gottesherrschaft in engem Zusammenhang gestanden zu haben. Im Matthäusevangelium wird Jesus einmal die Frage gestellt, woran man denn erkennen könne, ob das Reich Gottes wirklich komme. Jesus antwortet: »Blinde sehen, Gelähmte gehen umher, Leprakranke werden rein und taube Menschen können hören. Tote werden aufgeweckt und die Armen bringen das Evangelium.« (Mt 11,5) Die Heilungen sind also materiale Zeichen der kommenden Gottesherrschaft. Auffällig ist an dieser Stelle, dass Jesus das Heilen und das Verkünden der Botschaft nicht auf seine Person beschränkt. Offenbar war er der Ansicht, was er tue, könnten auch andere tun.

Dass Jesus Krankheiten heilte (und sogar Tote auferstehen ließ), wird in den Evangelien nirgendwo in Frage gestellt. Kontrovers ist eher, wie er das machte. Es wird von Leuten berichtet, die Jesus misstrauten und ihm vorwarfen, er beziehe seine Wunderkräfte von einem Dämon: »Er trägt Beëlzebul*** in sich und durch das Oberhaupt der Dämonen befreit er von Dämonen.« (Mk 2,22) Meist wird erzählt, dass Jesus durch Worte oder Berührungen heilte. Manchmal scheint Jesus sich aber auch magischer Praktiken bedient zu haben:

Der Messias war in der Vorstellungswelt des Judentums im 1. Jahrhundert ein von Gott gesandter König (manchmal auch ein Hoherpriester), der über ein irdisches Reich der Gerechtigkeit herrschen würde. Der Titel Christus ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Messias, das Gesalbter bedeutet. Im Christentum ist es üblich geworden, den Messias- oder Christustitel als Ausdruck für die Göttlichkeit Jesu zu sehen. Das entspricht aber nicht der jüdischen Sichtweise, für die der Messias vor allem ein Mensch ist, allerdings einer mit göttlichem Auftrag. Wenn Jesus sich als Messias sah, dann bedeutete das vielleicht, dass er glaubte, er werde im kommenden Reich Gottes (sozusagen stellvertretend für Gott selbst) König sein. Im Verhör wird Jesus von Pilatus gefragt, ob er der König des jüdischen Volkes sei (Mk 14,2). Dass er sich als König des jüdischen Volkes bezeichnet habe, wird auch als Grund für die Hinrichtung Jesu angegeben (Mk 15,26). Historisch ist das plausibel, denn Pilatus hätte es als Infragestellung der römischen Herrschaft angesehen, wenn jemand wie Jesus sich als König ausgegeben hätte – obwohl ihm natürlich klar gewesen sein muss, dass Jesus kein König im herkömmlichen Sinne sein konnte.

Jesus selbst wird das kaum anders gesehen haben, denn immerhin bezeichnete er die Könige der Welt laut Markusevangelium als Gewaltherrscher. Das Matthäusevangelium legt Jesus eine spöttische Rede in den Mund:

Möglich ist also sowohl, dass seine Anhänger_innen Jesus den Titel eines messianischen Königs zulegten, als auch, dass er selbst sich als Messias und baldiger König einer von Gott veränderten Welt sah. Für einen römischen Amtsträger wie Pontius Pilatus wäre das eine wie das andere Grund genug gewesen, Jesus schmählich hinrichten zu lassen. Gelegentlich wird daraus der Schluss gezogen, Jesus habe einen bewaffneten Umsturz gegen die römische Herrschaft anführen wollen. Das behauptete der Historiker Joel Carmichael in seinem Buch Leben und Tod des Jesus von Nazareth in den sechziger Jahren. Jedoch erwähnen die zeitgenössischen Quellen keinen solchen Aufstand. Ohnehin beruht Carmichaels Hypothese auf der impliziten Vorstellung, Religion und Politik seien in der Antike voneinander getrennt gewesen, wie es in modernen Nationalstaaten der Fall ist: Damit das Römische Reich einen Grund gehabt habe, Jesus hinzurichten, könne er nicht bloß ein religiöser Lehrer gewesen sein, sondern müsse mit Waffengewalt die Autorität Roms bedroht haben. Die zeitgenössischen Quellen zeichnen allerdings ein anderes Bild. Wenn die römischen Behörden irgendwo einen Unruheherd witterten, dann zögerten sie nicht lang, sondern schlugen mit brutaler Gewalt zu, und zwar meistens gegen Unbewaffnete.

Die Tatsache, dass Religion und Politik in der Antike keine getrennten Sphären waren, verbietet übrigens auch die gegenteilige Annahme, dass Jesus eine weltabgewandte Seele gewesen sei, die allein die spirituelle Erneuerung von Menschen im Sinn gehabt habe. Das wäre ebenso anachronistisch. Am ehesten kann man Jesus als eine Art folk hero sehen, der mit seinen Wunderkräften und seiner Botschaft vom mundus inversus tief in den Vorstellungen und Sehnsüchten der einfachen Menschen seiner Zeit verankert war.

Ich habe versucht, in groben Zügen ein Bild von Jesus auf historischer Grundlage zu zeichnen. Wenn dieses Bild zutrifft, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass der historische Jesus sich selber für einen Gott in Menschengestalt hielt.

* Neben den vier Evangelien des Neuen Testaments gibt es natürlich noch zahlreiche weitere, sogenannte apokryphe Evangelien. Diese sind wichtige Dokumente des frühen Christentums, sagen über den historischen Jesus aber nichts aus, weil sie sämtlich Jahrhunderte nach Jesu Leben entstanden sind.

** Pessach ist ein jährlich gefeiertes Wallfahrtsfest, das an den Exodus, die Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei, erinnert.

*** Beëlzebul bedeutet »Herr des Misthaufens« und ist ein Spottname für den Gott Baal, der im Laufe der Zeit zum Dämon herabgesunken war.

Bildquelle: Wikimedia Commons

Das Problem ist, dass dieser Anspruch aus dem Neuen Testament herzuleiten sein müsste. Dieser Mühe unterzieht Lewis sich aber nicht. Natürlich wird Jesus im Neuen Testament oft als Sohn Gottes bezeichnet, und Jesus selbst nennt Gott seinen Vater. Aber was bedeutet das im Kontext von Jesu Zeit? Sprechen das Neue Testament und die Theologie des 4. Jahrhunderts die gleiche Sprache? War das Neue Testament für Menschen, die 300 Jahre später lebten, nicht genauso interpretationsbedürftig wie 300 Jahre alte Texte es für uns sind? Das hätte Lewis untersuchen müssen, und indem er es nicht tut, begeht er eine methodische Schlamperei, die er als Literaturwissenschaftler anderen wohl nie hätte durchgehen lassen. Wenn sich aber herausstellt, dass Jesus selbst aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in dem Sinne, wie das Trinitätsdogma es versteht, Göttlichkeit beanspruchte, dann fällt die gesamte Argumentation des Lewis-Trilemmas in sich zusammen.

Jesus war ein Mensch, der im 1. Jahrhundert in der Region Palästina lebte. Diese Tatsache lässt sich mit der Trinitätslehre nur dann vereinbaren, wenn man annimmt, Jesus habe als Gott der Sohn von Anbeginn der Zeit an neben Gott dem Vater und dem Heiligen Geist existiert, sei dann irgendwann um die Zeitenwende herum auf die Erde hinabgestiegen, um als Mensch Jesus geboren zu werden, habe einige Jahrzehnte unter den Menschen verbracht und sei dann in den Himmel aufgefahren, um seinen Platz neben dem Vater und dem Heiligen Geist wieder einzunehmen. In der Tat ist das die orthodoxe christliche Vorstellung. Was aber sagt das Neue Testament?

Dazu ist zunächst zu klären, um welche Art von Texten es sich bei den Schriften des Neuen Testaments handelt und wie sie entstanden sind. Für die Frage, was Jesus über sich selbst gesagt haben könnte, sind dabei vor allem zwei Textkorpora interessant: die vier Evangelien und die Briefe des Paulus. Jesus wurde um das Jahr 30 herum von den römischen Behörden hingerichtet. Darauf begannen seine Jünger_innen, Erscheinungen eines von den Toten auferstanden Jesus zu haben. Später erschien der auferstandene Jesus auch solchen Personen, die ihn zu seinen Lebzeiten nicht gekannt hatten. Zu diesen gehörte Paulus, ein Jude aus Kleinasien. In Damaskus hatte er eine Vision des Auferstandenen, der ihn zum Apostel berief. In dieser Funktion schrieb er eine Reihe von Briefen, die sich auf die Zeit zwischen ca. 45 und 64 datieren lassen. Vermutlich kam Paulus im Jahr 64 bei von Kaiser Nero in Rom initiierten Verfolgungen ums Leben. Die Briefe sind also relativ zeitnahe Quellen über Jesus – nur leider sagen sie so gut wie nichts über dessen Leben und Worte. Das heißt nicht zwangsläufig, dass Paulus nichts über Jesu Leben wusste. Wahrscheinlich ist eher, dass er es für nicht sonderlich wichtig hielt. Ihm kam es vor allem auf die Auferstehung Jesu an. Wenn man sich taufen ließ (so wie Jesus von Johannes dem Täufer), glaubte Paulus, dann partizipierte man auf mystische Weise am Tod und an der Auferstehung Jesu. Wie Jesus von den Toten auferstand, würden dereinst auch alle in seinem Namen Getauften von den Toten auferstehen.

Was immer Paulus dazu dachte, andere frühe Nachfolger_innen Jesu interessierten sich durchaus für sein Leben und seine Worte. Das ist durch die Existenz der Evangelien belegt. Diese beruhen auf mündlich tradierten Überlieferungen, die unter den Jünger_innen Jesu kursierten. Am ältesten ist das Markusevangelium, das um das Jahr 70 herum entstand. Darauf folgt das Matthäusevangelium, das Markus (neben anderen Überlieferungen) als Quelle benutzte, um das Jahr 85 herum, und das ähnlich wie Matthäus aufgebaute Lukasevangelium um 95. Diese drei werden als synoptische Evangelien bezeichnet, weil sie aufgrund ihrer gemeinsamen Quellen große Übereinstimmungen aufweisen. Synopsis bedeutlich wörtlich Zusammenschau, was sich darauf bezieht, dass man die Texte der drei Evangelien nebeneinander legen und parallel lesen kann. Übrigens ist es kaum ein Zufall, dass das erste Evangelium ca. 70 geschrieben wurde: Zu dieser Zeit werden die meisten Jünger_innen, die Jesus noch als Erwachsene gekannt hatten, gestorben sein. Dadurch wurde es notwendig, die Erinnerung an Jesus auf andere Weise zu bewahren. Das Johannesevangelium, das Ende des 1. oder Anfang des 2. Jahrhunderts entstand, unterscheidet sich stark von den anderen drei, auch wenn es Hinweise darauf gibt, dass es von jemandem geschrieben wurde, der das Markusevangelium kannte. Über die Verfasser_innen der Evangelien ist nichts bekannt. Man weiß nicht einmal, ob sie wirklich die Namen trugen, unter denen ihre Evangelien überliefert wurden. Das Johannesevangelium sagt von sich selbst, dass es auf den Bericht eines Jüngers zurückgehe, den es aber nie namentlich nennt, sondern immer nur als »den Jünger, den Jesus liebte« bezeichnet (warum, wird nicht erklärt). Von einem Autor namens Johannes ist dagegen im Text nicht die Rede. Der Einfachheit halber hat man sich angewöhnt, die unbekannten Verfasser_innen weiterhin Markus, Matthäus, Lukas und Johannes zu nennen. Fast ebensowenig weiß man über die Entstehungsorte der Evangelien. Während Matthäus recht sicher in Syrien lokalisiert werden kann, stehen für Johannes Syrien und Kleinasien als relativ plausible Entstehungsorte zur Auswahl. Im Fall von Markus und Lukas hat noch niemand eine wirklich überzeugende Hypothese über ihre jeweiligen Entstehungsorte aufstellen können.*

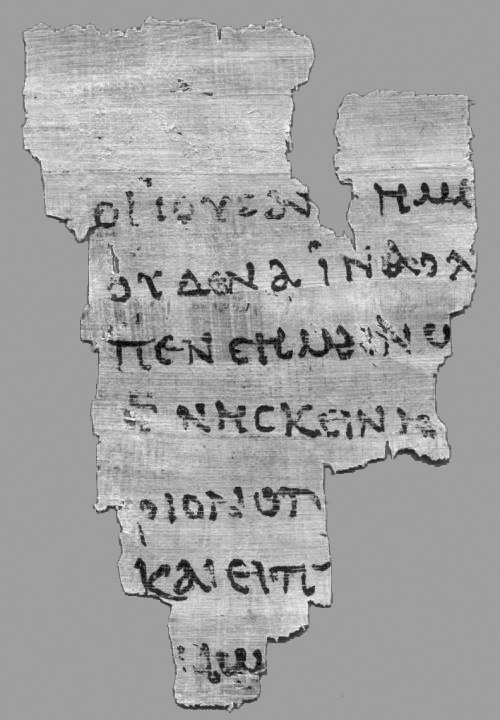

|

| Papyrusfragment des Johannesevangeliums (2. Jh.) |

An dieser Stelle liegt ein Einwand nahe, der schon früher gegen das Lewis-Trilemma erhoben wurde: Die Evangelien behaupten vielleicht, biographisches Material über Jesus zu enthalten, aber sie widersprechen sich oft gegenseitig und berichten viele unglaubwürdige Dinge, z.B. dass zum Zeitpunkt von Jesu Tod die Erde gebebt habe und die Toten aus den Gräbern aufgestanden und in Jerusalem herumgelaufen seien (Mt 27,51–53). Das lässt darauf schließen, dass die Evangelienberichte eher legendarischen Charakters ohne historischen Wert sein könnten. Lewis hatte auf diesen Einwand eine Antwort parat: »Now, as a literary historian, I am perfectly convinced that whatever else the Gospels are they are not legends. I have read a great deal of legend and I am quite clear that they are not the same sort of thing. They are not artistic enough to be legends.« Hier ist Lewis teilweise zu widersprechen. Die Evangelien enthalten ganz klar legendenhafte Elemente. Wenn bei Matthäus erzählt wird, Jesus sei als Kind den Mordplänen des Königs Herodes entkommen, weil seine Eltern durch einen Engel gewarnt wurden, dann erinnert das an zahllose ähnliche Geschichten, die über Heroen und Heilige erzählt wurden: Mose wurde in einem Schilfkorb im Nil ausgesetzt und von der Tochter des Pharaos gefunden. Perseus wurde mit seiner Mutter Danae in einen Kasten gesperrt und ins Meer geworfen, aber von einem Fischer gerettet (um nur zwei von vielen möglichen Beispielen zu nennen).

Die bibelwissenschaftliche Forschung ist sich heute allerdings einig, dass nicht alles an den Evangelien legendarisch ist. Mit Hilfe historisch-kritischer Methoden lässt sich ein einigermaßen zuverlässiges Bild des historischen Jesus rekonstruieren. Biographische Angaben enthalten die Evangelien, lässt man ihre legendenhaften Anteile beiseite, allerdings nur wenige: Jesus stammte aus Galiläa, einem Landstrich im Norden des heutigen Israel und des Westjordanlandes. Er wurde zum Anhänger Johannes des Täufers. Irgendwann – wahrscheinlich nachdem Johannes das Missfallen von Antipas, dem Fürsten von Galiläa, erregt hatte und hingerichtet worden war – begann Jesus, eigene Jünger_innen um sich zu versammeln und und mit ihnen durch die Lande zu ziehen. Gegen Ende seines Lebens begab Jesus sich anlässlich des Pessachfestes** nach Jerusalem, wo es zu tumultartigen Szenen um seine Person kommt. Jesus wird von den römischen Behörden als Unruhestifter verhaftet, vom Statthalter Pontius Pilatus zum Tode verurteilt und durch Kreuzigung hingerichtet.

Kreuzigung war im Römischen Reich die übliche Strafe für Rebellion, wobei es schon reichte, spontan eine Menschenmenge um sich zu versammeln, um von den Behörden als Aufrührer_in eingeschätzt zu werden. Es war eine Hinrichtungsart, die sich nicht nur ausgesprochen qualvoll gestaltete, sondern auch als entehrend galt. Die Evangelien zeichnen Pilatus als einen milden, zu philosophischen Gedankenspielen neigenden Menschen, der Jesus am liebsten wieder freigelassen hätte und ihn nur auf äußeren Druck hinrichten ließ. Das dürfte kaum den historischen Ereignissen entsprechen, denn aus zeitgenössischen Quellen ist Pilatus als grausamer, korrupter Beamter bekannt, der nicht lange zögerte, gegen ihm unliebsame Personen das Todesurteil auszusprechen. Möglicherweise stellen die Verfasser_innen der Evangelien Pilatus wider besseres Wissen in einem recht günstigen Licht dar, um nicht selber Opfer von Repressionen zu werden.

Charismatische Personen wie Johannes den Täufer und Jesus gab es im Judentum des 1. Jahrhunderts viele. Sie wurden vom einfachen Volk als Prophet, Messias oder von Gott gesandter König angesehen und kanalisierten die Unzufriedenheit vieler Menschen mit der römischen Herrschaft. Insofern war Jesus keine besonders ungewöhnliche Erscheinung. Zudem dauerte sein öffentliches Wirken wahrscheinlich nur ein bis drei Jahre. Wir wissen nicht, was er während seines restlichen Lebens getan hat, und die Verfasser_innen der Evangelien wussten es wahrscheinlich auch nicht. Der entscheidende Unterschied zwischen Jesus und allen anderen volkstümlichen Propheten- und Messiasgestalten seiner Zeit bestand darin, dass seine Jünger_innen nach seinem Tod Visionen von seiner Auferstehung hatten und ihn deshalb weiterhin verehrten. Dies führte zu einer paradoxen Entwicklung, deren Dauer ich im ersten Teil dieses Blogposts auf etwa 300 Jahre angesetzt habe: Aus einem kleinen Personenkreis, der einen von der Welthauptstadt Rom als Verbrecher hingerichteten Menschen verehrte, wurde die offizielle Religion des Römischen Reiches und schließlich die größte Weltreligion. Dass das Resultat dieser Entwicklung nur noch wenig mit ihrem Ausgangspunkt zu tun hat, versteht sich von selbst.

Die Evangelien schreiben Jesus während seines öffentlichen Wirkens vor allem zwei Tätigkeiten zu: Einerseits lehrte er, andererseits heilte er und vollbrachte Wunder. Jesu Lehre lässt sich vor allem anhand des ältesten Evangeliums, dem von Markus, rekonstruieren. Darin wird die Botschaft Jesu auf folgende Weise zusammengefasst: »Der Augenblick ist gekommen, die Zeit erfüllt. Die Gottesherrschaft ist nahe gekommen! Kehrt um und vertraut dem Evangelium!« (Mk 1,15) Der Ausdruck »Gottesherrschaft« lässt sich so verstehen, dass Jesus erwartete, Gott werde irgendwann in naher Zukunft die Verhältnisse der Welt grundlegend verändern. Auf diese Botschaft (das Wort Evangelium bedeutet gute Botschaft) sollten die Menschen reagieren, indem sie von ihrer bisherigen Lebenspraxis Abstand abließen und neue soziale Beziehungen aufbauten. Diese neuen Beziehungen stellte Jesus sich so vor: »Ihr wisst: Die als Herrscher über die Völker gelten, herrschen mit Gewalt über sie, und ihre Anführer missbrauchen ihre Amtsgewalt gegen sie. Bei euch soll es nicht so sein! Wer bei euch hoch angesehen und mächtig sein will, soll euch dienen, und wer an erster Stelle stehen will, soll allen wie ein Sklave oder eine Sklavin zu Diensten stehen.« (Mk 10,42–44) In der antiken Folklore gab es den beliebten Topos des mundus inversus, der verkehrten Welt, in der alle Dinge dem Normalzustand genau entgegenstehen. Dieser Topos findet sich an verschiedenen Stellen in den Evangelien, auch in den legendenhaften Episoden: Im Lukasevangelium singt Maria, nachdem sie von dem Engel Gabriel erfahren hat, dass sie mit Jesus schwanger ist (Lk 1,47–53):

Mein Geist jubelt über Gott, der mich gerettet hat.Man muss bedenken, dass in der Antike 90 % der Bevölkerung entweder in der Sklaverei lebten oder bettelarm waren. Die ersten Jünger_innen Jesu dürften sich aus diesen Armen rekrutiert haben. Die Vorstellung einer Welt, in der Sklav_innen Ansehen genießen, Mächtige von den Thronen gestürzt werden, Hungernde satt werden und Reiche leer ausgehen, übte deshalb eine beträchtliche Anziehungskraft auf sie aus. Die kommende »Gottesherrschaft«, die Jesus verkündete, kann man sich also als eine Art mundus inversus vorstellen. Wenn Jesus sagt, sein Reich sei nicht von dieser Welt, dann meint er wahrscheinlich genau das: Das Reich, das Jesus im Sinn hatte, stand im Widerspruch zu den in der Welt herrschenden Verhältnissen.

Er hat auf die Erniedrigung seiner Sklavin geschaut. [...]

Er hat Gewaltiges bewirkt.

Mit seinem Arm hat er die auseinander getrieben,

die ihr Herz darauf gerichtet haben,

sich über andere zu erheben.

Er hat Mächtige von den Thronen gestürzt und

Erniedrigte erhöht,

Hungernde hat er mit Gutem gefüllt

und Reiche leer weggeschickt.

Über diese Botschaft hinaus scheint Jesus als religiöser Lehrer aufgetreten zu sein, der vor allem in einprägsamen Parabeln, Sinnsprüchen und Maximen sprach. Diese leicht memorierbare Redeweise war insofern sinnvoll, als die meisten Menschen nicht lesen und schreiben konnten. Entsprechend geben die Evangelien keine Hinweise darauf, dass Jesus seine Lehre aufgeschrieben haben könnte. Möglicherweise konnte auch er nicht schreiben. Jesu Tätigkeit als Heiler und Wundertäter scheint mit der Botschaft von der kommenden Gottesherrschaft in engem Zusammenhang gestanden zu haben. Im Matthäusevangelium wird Jesus einmal die Frage gestellt, woran man denn erkennen könne, ob das Reich Gottes wirklich komme. Jesus antwortet: »Blinde sehen, Gelähmte gehen umher, Leprakranke werden rein und taube Menschen können hören. Tote werden aufgeweckt und die Armen bringen das Evangelium.« (Mt 11,5) Die Heilungen sind also materiale Zeichen der kommenden Gottesherrschaft. Auffällig ist an dieser Stelle, dass Jesus das Heilen und das Verkünden der Botschaft nicht auf seine Person beschränkt. Offenbar war er der Ansicht, was er tue, könnten auch andere tun.

Dass Jesus Krankheiten heilte (und sogar Tote auferstehen ließ), wird in den Evangelien nirgendwo in Frage gestellt. Kontrovers ist eher, wie er das machte. Es wird von Leuten berichtet, die Jesus misstrauten und ihm vorwarfen, er beziehe seine Wunderkräfte von einem Dämon: »Er trägt Beëlzebul*** in sich und durch das Oberhaupt der Dämonen befreit er von Dämonen.« (Mk 2,22) Meist wird erzählt, dass Jesus durch Worte oder Berührungen heilte. Manchmal scheint Jesus sich aber auch magischer Praktiken bedient zu haben:

Da brachten sie ihm einen Menschen, der taub war und nur mit Mühe sprechen konnte. [...] Jesus nahm ihn beiseite, weg von der Menschenmenge, drückte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Spucke. Dann schaute er in den Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm: »Ephata«, das heißt: »Öffne dich!« Sofort wurden ihm die Ohren geöffnet, die Fessel seiner Zunge löste sich, und er redete verständlich. Jesus gab ihm die Anweisung, niemandem davon zu erzählen. (Mk 7,32–36)

Sie brachten einen Blinden zu Jesus und baten ihn, dass er ihn berühre. Da nahm er die Hand des Blinden, führte ihn aus dem Dorf heraus und spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: »Siehst du etwas?« Er sah auf und sagte: »Ich sehe die Menschen; sie sehen aus wie Bäume, die umhergehen.« Da legte Jesus die Hände noch einmal auf seine Augen. Jetzt konnte er richtig sehen und war geheilt. Schon von weitem sah er alles deutlich. (Mk 8,22–25)Wie genau Jesus sich seine eigene Rolle gedacht hat, ist kaum mehr zu rekonstruieren. Sicher ist, dass die Leute alle möglichen Erwartungen an ihn herantrugen. In einer aufschlussreichen Szene fragt Jesus seine Jünger_innen: »Für wen halten mich die Leute?« Die Jünger_innen antworten, Jesus werde von den einen für Johannes den Täufer gehalten, von anderen für den wiedergekehrten Propheten Elija, oder auch für einen neuen Propheten. Daraufhin bemerkt der Jünger Petrus, er selber halte Jesus für den Messias. Jesus widerspricht ihm nicht, weist ihn aber an, mit niemandem darüber zu sprechen. Vielleicht glaubte Jesus wirklich, dass er der Messias war, hielt dies aber für weniger wichtig als die Botschaft von der kommenden Gottesherrschaft.

Der Messias war in der Vorstellungswelt des Judentums im 1. Jahrhundert ein von Gott gesandter König (manchmal auch ein Hoherpriester), der über ein irdisches Reich der Gerechtigkeit herrschen würde. Der Titel Christus ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Messias, das Gesalbter bedeutet. Im Christentum ist es üblich geworden, den Messias- oder Christustitel als Ausdruck für die Göttlichkeit Jesu zu sehen. Das entspricht aber nicht der jüdischen Sichtweise, für die der Messias vor allem ein Mensch ist, allerdings einer mit göttlichem Auftrag. Wenn Jesus sich als Messias sah, dann bedeutete das vielleicht, dass er glaubte, er werde im kommenden Reich Gottes (sozusagen stellvertretend für Gott selbst) König sein. Im Verhör wird Jesus von Pilatus gefragt, ob er der König des jüdischen Volkes sei (Mk 14,2). Dass er sich als König des jüdischen Volkes bezeichnet habe, wird auch als Grund für die Hinrichtung Jesu angegeben (Mk 15,26). Historisch ist das plausibel, denn Pilatus hätte es als Infragestellung der römischen Herrschaft angesehen, wenn jemand wie Jesus sich als König ausgegeben hätte – obwohl ihm natürlich klar gewesen sein muss, dass Jesus kein König im herkömmlichen Sinne sein konnte.

Jesus selbst wird das kaum anders gesehen haben, denn immerhin bezeichnete er die Könige der Welt laut Markusevangelium als Gewaltherrscher. Das Matthäusevangelium legt Jesus eine spöttische Rede in den Mund:

Was wolltet ihr euch in der Wüste ansehen, als ihr hinausgewandert seid? Ein Schilfrohr, das im Wind hin und her schwankt? Also, was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgewandert seid? Einen Menschen in Luxuskleidung? Seht, die Leute, die Luxuskleidung tragen, wohnen in Königspalästen. (Mt 11,7f.)Mit dem im Wind schwankenden Schilfrohr bzw. dem Menschen in Luxuskleidung ist Antipas, der Fürst von Galiläa, gemeint, der Münzen mit dem Bild eines Schilfrohrs darauf prägen ließ. Damit gibt Jesus zu verstehen, dass dort, wo er sich befindet, keine Luxuskleidung und keine Paläste zu erwarten sind. Das ist nur realistisch, denn wie die meisten Menschen seiner Zeit dürfte Jesus Paläste und Luxuskleidung höchstens von außen bzw. von weitem gesehen haben.

Möglich ist also sowohl, dass seine Anhänger_innen Jesus den Titel eines messianischen Königs zulegten, als auch, dass er selbst sich als Messias und baldiger König einer von Gott veränderten Welt sah. Für einen römischen Amtsträger wie Pontius Pilatus wäre das eine wie das andere Grund genug gewesen, Jesus schmählich hinrichten zu lassen. Gelegentlich wird daraus der Schluss gezogen, Jesus habe einen bewaffneten Umsturz gegen die römische Herrschaft anführen wollen. Das behauptete der Historiker Joel Carmichael in seinem Buch Leben und Tod des Jesus von Nazareth in den sechziger Jahren. Jedoch erwähnen die zeitgenössischen Quellen keinen solchen Aufstand. Ohnehin beruht Carmichaels Hypothese auf der impliziten Vorstellung, Religion und Politik seien in der Antike voneinander getrennt gewesen, wie es in modernen Nationalstaaten der Fall ist: Damit das Römische Reich einen Grund gehabt habe, Jesus hinzurichten, könne er nicht bloß ein religiöser Lehrer gewesen sein, sondern müsse mit Waffengewalt die Autorität Roms bedroht haben. Die zeitgenössischen Quellen zeichnen allerdings ein anderes Bild. Wenn die römischen Behörden irgendwo einen Unruheherd witterten, dann zögerten sie nicht lang, sondern schlugen mit brutaler Gewalt zu, und zwar meistens gegen Unbewaffnete.

Die Tatsache, dass Religion und Politik in der Antike keine getrennten Sphären waren, verbietet übrigens auch die gegenteilige Annahme, dass Jesus eine weltabgewandte Seele gewesen sei, die allein die spirituelle Erneuerung von Menschen im Sinn gehabt habe. Das wäre ebenso anachronistisch. Am ehesten kann man Jesus als eine Art folk hero sehen, der mit seinen Wunderkräften und seiner Botschaft vom mundus inversus tief in den Vorstellungen und Sehnsüchten der einfachen Menschen seiner Zeit verankert war.

Ich habe versucht, in groben Zügen ein Bild von Jesus auf historischer Grundlage zu zeichnen. Wenn dieses Bild zutrifft, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass der historische Jesus sich selber für einen Gott in Menschengestalt hielt.

* Neben den vier Evangelien des Neuen Testaments gibt es natürlich noch zahlreiche weitere, sogenannte apokryphe Evangelien. Diese sind wichtige Dokumente des frühen Christentums, sagen über den historischen Jesus aber nichts aus, weil sie sämtlich Jahrhunderte nach Jesu Leben entstanden sind.

** Pessach ist ein jährlich gefeiertes Wallfahrtsfest, das an den Exodus, die Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei, erinnert.

*** Beëlzebul bedeutet »Herr des Misthaufens« und ist ein Spottname für den Gott Baal, der im Laufe der Zeit zum Dämon herabgesunken war.

Bildquelle: Wikimedia Commons

Labels:

Onkel Jack

Dienstag, 2. Dezember 2014

Das Lewis-Trilemma, 1. Teil

Ich habe kürzlich Andreas Eschbachs Jesus-Deal gelesen, die Fortsetzung seines 1998 erschienenen (und unglückselig verfilmten) Romans Das Jesus-Video. In der Fortsetzung geht es um ein Komplott von fiesen Evangelikalen, die das Ende der Welt herbeiführen wollen. Nebenbei wird die Frage verhandelt, ob Jesus wirklich Gott ist oder vielleicht nur ein außergewöhnlicher Mensch war.

Um diese Frage geht es auch im sogenannten Lewis-Trilemma, mit dem C.S. Lewis beweisen wollte, dass Jesus in der Tat Gott ist:

Es gibt aber einen anderen Einwand, der die Plausibilität des Lewis-Trilemmas auf einen Schlag zerstört: Jesus lebte in einem historischen Kontext, in dem es ohne weiteres möglich war, sich als Sohn Gottes zu bezeichnen, ohne verrückt zu sein oder zu lügen, aber auch ohne damit einen einzigartigen Anspruch zu formulieren, auf den man nur mit gläubiger Akzeptanz oder einem Verdammungsurteil reagieren könnte. Lewis hätte diesen Einwand wahrscheinlich nicht akzeptiert, sondern als das abgetan, was er verächtlich den »historical point of view« nannte. Damit meinte er eine Ansicht, die sich auf den Begründer der Geschichtswissenschaft, Leopold von Ranke, zurückführen lässt. Ranke war der Überzeugung, man könne bei der Betrachtung vergangener historischer Epochen nicht einfach Wertmaßstäbe anlegen, die unserer eigenen Epoche entstammen. Wir mögen z.B. das Mittelalter für unaufgeklärt, seine Werte für seltsam und mit unseren völlig unvereinbar halten,* aber Ranke wollte sagen, dass uns solche Urteile im Grunde nicht zustehen. Wer von uns Heutigen dem Mittelalter gerecht werden will, muss versuchen, es so zu sehen, wie ein Mensch des Mittelalters es gesehen hätte. Das war eine durchaus wertschätzende Haltung vergangenen Epochen gegenüber, die sich aber leicht in ihr Gegenteil verkehren lässt: Wenn das Mittelalter von der Warte unserer modernen Maßstäbe nicht verstanden werden kann, dann liegt das vielleicht einfach daran, dass unsere Maßstäbe den mittelalterlichen überlegen sind – die Menschen des Mittelalters dachten falsch und verstanden deshalb die Welt nicht richtig, wir aber verstehen sie und können das Mittelalter deshalb getrost als eine Epoche barbarischer Verwirrung abtun.

Gerade dieser Typ von historischem Relativismus, der pauschal davon ausging, das Denken früherer Zeiten könne keine Wahrheit für sich beanspruchen, versetzte C.S. Lewis (der sonst selber ein verkappter Rankeaner war) richtiggehend in Wut. In Lewis’ Briefroman-Fantasy Screwtape Letters empfiehlt der Dämon Screwtape seinem Neffen, dem Nachwuchsteufel Wormwood, den Menschen den »historical point of view« einzugeben, um sie von der alten Wahrheit des Christentums abfallen zu lassen. Hätte ich die Möglichkeit, meinen oben genannten Einwand Lewis persönlich vorzulegen, hätte er meinen Gedankengang womöglich auch für einen Fall von dämonisch infiziertem Relativismus gehalten. Dabei will ich gar nicht behaupten, dass die Menschen im Mittelalter (oder zu Jesu Zeiten) unvernünftig waren. Ich gehe nur davon aus, dass Vernunft selbst historisch ist, und deshalb das Vernünftige nicht zu jeder Zeit dasselbe sein muss.

Anzunehmen, die Vernunft sei ahistorisch und was vor 2000 Jahren eine vernünftige Haltung war, müsse auch heute noch vernünftig sein, war ein Denkfehler, dem Lewis nicht selten verfiel. Er hatte aber auch eine andere Seite. In Sacnoth’s Scriptorium wird darauf hingewiesen:

Lewis’ Buch The Discarded Image ist eine beeindruckende Studie darüber, wie klar und folgerichtig die mittelalterliche Wahrnehmung der Welt ist, wenn man sich nur vor Augen führt, von welchen Voraussetzungen die Denker_innen des Mittelalters ausgingen. Und seine ›kosmischen‹ Romane Out of the Silent Planet und Perelandra lassen sich als literarische Versuche verstehen, die mittelalterliche Kosmologie (in der die Planeten von Engeln bewohnte Sphären sind) mit der modernen Astronomie (die erkannt hat, dass die Planeten um die Sonne kreisende Himmelskörper sind) zu verbinden.

Leider gibt es einige Diskrepanzen im Denken von Lewis, dem literatur- und kulturgeschichtlich Gebildeten, und Lewis, dem christlichen Apologeten. In mancher Hinsicht war Lewis unfähig, Vorstellungen und Gedanken als historisch bedingt zu erkennen. Das wird in dem nach ihm benannten Trilemma deutlich, denn darin hält er sich gerade nicht an den methodischen Grundsatz, die historischen Bedeutungen eines Ausdrucks wie »Sohn Gottes« offenzulegen. An wen richtete Lewis sich, wenn er behauptete, man müsse Jesus als wahren Sohn Gottes anerkennen, wenn man sich nicht in Widersprüche verwickeln wolle? An Leute, die Jesus lieber als eine Art Menschheitslehrer sehen wollen. Das ist eine verbreitete Haltung, heute wie zu Lewis’ Zeiten. Hier in Mitteleuropa, in unserer postchristlichen Gesellschaft, ist es eine naheliegende Kompromisslösung für Menschen, die nicht mit ihrer religiösen Sozialisation brechen wollen, aber gleichzeitig deren ungemütlichere Aspekte lieber vermeiden: Wenn Jesus vor allem ein ethisches Vorbild war, dann hätte er sicher auch gewollt, dass man an Ärzte ohne Grenzen spendet, aber nicht verlangt, dass man sich um irgendwelche kirchlichen Dogmen schert.

Genau diese kirchlichen Dogmen waren Lewis aber ausgesprochen wichtig. Mit einem seiner Buchtitel beanspruchte er, zu wissen, was Mere Christianity ist – das lässt sich mit »gewöhnliches Christentum« übersetzen, aber auch mit Christentum schlechthin, wie der Titel der deutschen Übersetzung lautet. Lewis beansprucht darin, den theologischen Minimalkonsens zu formulieren, auf den alle Christ_innen sich einigen können sollten. Diesem hohen Anspruch will er gerecht werden, indem er sich auf die grundlegenden Dogmen der christlichen Theologie beruft. Gemeint ist das Trinitätsdogma, das auf dem Konzil von Nicäa 325 und dem Konzil von Konstantinopel 381 formuliert wurde, und das christologische Dogma, das mit dem Konzil von Chalkedon 451 zur verbindlichen Lehre erklärt wurde. Damals existierte die Aufspaltung der Kirche in die drei großen Konfessionen Orthodoxie, Protestantismus und Katholizismus noch nicht. Theologische Meinungsverschiedenheiten gab es natürlich trotzdem zuhauf, und durch die Konzilien (das sind Versammlungen von Bischöfen) sollten diese ausgeräumt werden. Es handelte sich um die Zeit der Konsolidierung des Christentums, das zu Beginn des 4. Jahrhunderts im Römischen Reich zur offiziell anerkannten Religion geworden war. Die Kirche, die sich im Imperium immer mehr zu einer machtvollen Institution entwickelte (ein Prozess, der in der Anerkennung des Christentums als alleinige Staatsreligion 380 gipfelte), hatte kein Interesse mehr daran, als streitlustiger und zusammengewürfelter Haufen aufzutreten, sondern wollte sich mit einer einheitlichen Theologie präsentieren (auch wenn sie de facto außerordentlich streitlustig und zusammengewürfelt war).

Von Interesse ist hier allein das Trinitätsdogma. In der Tat lässt sich das Lewis-Trilemma nur dann nachvollziehen, wenn man die Trinitätslehre bereits voraussetzt. Mit diesem Dogma legte sich die Kirche darauf fest, dass Jesus Christus wirklich Gott ist.** Über diese Frage bestand zuvor alles andere als Einigkeit. In den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte gab es eine Vielzahl von theologischen Erklärungsversuchen, wie man sich die Beziehungen zwischen Gott, Jesus und dem Heiligen Geist vorzustellen habe. Gegen Ende des 3. Jahrhunderts verkündete Arius, ein sehr gebildeter Priester aus Alexandria, eine einflussreiche Lehre. Arius zufolge war Jesus selbst nicht göttlich, aber er war das erste von Gott geschaffene Wesen. Nachdem Gott Christus erschaffen hatte, erschuf Christus dann die Welt. Arius nahm also eine kausale Hierarchie zwischen Gott, Christus und der Welt an, in der Christus in der Mitte zwischen Gott und der Welt zu stehen kam. Die gegenteilige Ansicht war als Monarchianismus bekannt, eine Lehre, die z.B. zu Beginn des 3. Jahrhunderts von dem nordafrikanischen Theologen Sabellius vertreten wurde. Nach monarchianischer Auffassung gab es an der Einheit und Einzigkeit Gottes nichts zu rütteln. Gott konnte also nicht zugleich im Himmel sein und in Person von Jesus auf der Erde wandeln. Das verschärfte das Problem, wie Gott und Jesus zueinander in Beziehung stehen, noch mehr. Der Monarchianismus gelangte zu zwei einander widersprechenden Lösungsversuchen. Die eine Lösung besagte, Jesus könne nicht Gottes leiblicher Sohn gewesen sein, sondern höchstens eine Art Adoptivsohn. Die andere leugnete, dass Jesus ein richtiger Mensch gewesen sei. Gott habe den Körper Jesu angelegt, wie man ein Kleidungsstück anlegt, um sich unter die Menschen zu begeben. Mit der Auferstehung und der anschließenden Himmelfahrt habe Gott den menschlichen Körper wieder abgelegt.***

Die auf den Konzilien von 325 und 381 verkündete Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit war sozusagen ein Versuch, die Vorteile dieser widerstreitenden (und oft sehr skurril anmutenden) Auffassungen zu vereinen und ihre Nachteile zu vermeiden: Gott ist einer, aber er ist einer in drei Personen, nämlich Gott dem Vater, Gott dem Sohn (also Jesus Christus) und dem Heiligen Geist. Das ist eine ausgesprochen paradoxe Idee, die vielleicht sogar noch skurriler als die zuvor genannten Lehren ist. Aber sie hat ihre Folgerichtigkeit: Jesus ist Gott, also nicht nur ein bloßer Mensch. Er ist aber nicht einfach identisch mit Gott dem Vater, sondern sein Sohn. Damit besteht eine Beziehung zwischen beiden, aber keine so zufällige wie eine Adoption, und auch keine hierarchisch-kausale wie die zwischen Schöpfer und Geschöpf. Das Dogma von der Dreieinigkeit Gottes gehört seither zum zentralen Glaubensbestand des orthodoxen, des katholischen und (größtenteils) des protestantischen Christentums.

C.S. Lewis hat also nicht unrecht, wenn er das Trinitätsdogma als Bestandteil des »Christentums schlechthin« ansieht. Nur sagt das über die Überzeugungskraft seines Trilemmas noch nichts aus. Denn Lewis behauptet ja nicht von den 325 und 381 zum Konzil versammelten Bischöfen, man müsse sie entweder für Lügner, Verrückte oder moralische, wahrheitsliebende Menschen halten, weil sie Jesus als Gott und als Sohn Gottes bezeichnet haben. Er behauptet dies vielmehr von Jesus selbst. Damit das Lewis-Trilemma überzeugen kann, müsste Jesus, wenn er sich Sohn Gottes nannte, damit gemeint haben, er sei als Gott der Sohn ein Teil der göttlichen Trinität. Nun war zu Jesu Zeiten die Vorstellung einer ›Dreieinigkeit‹, ob göttlich oder sonstwie, völlig unbekannt. Diese Vorstellung wurde auf den Konzilien von 325 und 381 im wahrsten Sinne des Wortes erfunden; sie war zuvor nicht existent.

Natürlich ist im Neuen Testament viel von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist die Rede. Andernfalls wären die Konzilsbischöfe wohl nicht auf die Idee gekommen, diese drei zum Gegenstand eines Dogmas zu machen. Aber das Neue Testament ist kein Kompendium christlicher Dogmen. Zu der Zeit, als die Schriften des Neuen Testaments verfasst wurden, gab es noch gar kein Christentum. Jesus wurde als Jude geboren und blieb Zeit seines Lebens Jude. Nirgendwo lässt er die Absicht erkennen, eine neue Religion zu gründen. Auch seine unmittelbaren Nachfolger_innen gehörten ihrem Selbstverständnis nach weiterhin zum Judentum. Der Apostel Paulus sagt von sich: »Ich bin Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin.« (Röm 11,1) Zwar gab es im Urchristentum zunehmend auch Menschen, die keine gebürtigen Juden waren, es herrschte aber die Anschauung vor, dass solche Menschen, indem sie sich zu Jesus bekannten, eine Beziehung zum Judentum aufnahmen. Paulus drückt ihr Verhältnis in einer Metapher aus: Das Judentum ist ein Ölbaum, die nichtjüdischen Jesusbekenner_innen sind Zweige, die dem Ölbaum aufgepfropft wurden und so Anteil haben an der »Wurzel des edlen Ölbaums« (Röm 11,17). Es dauerte ca. drei – mal von Koexistenz, mal von Animositäten und mal von gegenseitiger Beeinflussung geprägte – Jahrhunderte, bis Judentum und Christentum sich vollständig voneinander getrennt hatten. Besiegelt war die Trennung mit der Anerkennung des Christentums als offizieller Religion des Römischen Imperiums zu Anfang des 4. Jahrhunderts.

Zweifellos war Lewis der Überzeugung, dass Jesus, wenn er sich im Neuen Testament als Sohn Gottes bezeichnete, exakt dasselbe meinte wie die Konzilsbischöfe, als sie Gott den Sohn zum Teil der Dreieinigkeit machten. Allerdings vergeht er sich damit an seinem eigenen methodologischen Grundsatz, dass man nie annehmen sollte, die Worte hätten zur Zeit Spensers und Shakespeares die gleiche Bedeutung gehabt wie heute. Im Falle Jesu ignoriert Lewis einfach die Kluft von 300 Jahren, die zwischen dem Leben Jesu und der Konsolidierung einer neuen Religion, dem Christentum, liegen. Sonst hätte er nachweisen müssen, dass sich die Bedeutung des Syntagmas »Sohn Gottes« über diesen historischen Abstand hinweg nicht verändert hat. Um das Lewis-Trilemma wirklich zu destruieren, ist also zu klären, was Jesus selbst über sein Verhältnis zum Göttlichen (mutmaßlich) zu sagen hatte. Das soll im zweiten Teil dieses Blogposts geschehen.

* Genau so sehen die meisten westlichen Menschen das Mittelalter natürlich. Die Heldin oder der Held von historischen Romanen, die im Mittelalter spielen, ist deshalb häufig eine Figur, die implizit moderne Überzeugungen vertritt und dadurch mit der mittelalterlichen Gesellschaft in Konflikt gerät.

** Das christologische Dogma sieht die Göttlichkeit Jesu als gegeben an und versucht die Frage zu beantworten, wie Jesus zugleich Gott und Mensch sein konnte.

*** Wer sich fragt, wie derart konfligierende Überzeugungen nebeneinander existieren konnten, macht sich nicht klar, dass die Religion zu den willkürlichsten Produkten der menschlichen Imagination gehört, die es überhaupt gibt: Beinahe alles kann zum Göttlichen erklärt werden, beinahe jeder Mensch im Brustton der Überzeugung seine Version der göttlichen Wahrheit kundtun. Die Szene in Life of Brian, in der es zu einer heftigen theologischen Kontroverse darüber kommt, ob eine Kürbisflasche oder nicht doch eher ein alter Latschen als göttliches Zeichen zu gelten hat, ist im Grunde keine Parodie, sondern eine ziemlich akkurate Darstellung der Tatsache, dass in der Religion alles möglich ist.

Bildquelle: Wikimedia Commons

Um diese Frage geht es auch im sogenannten Lewis-Trilemma, mit dem C.S. Lewis beweisen wollte, dass Jesus in der Tat Gott ist:

I am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about Him: I’m ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don’t accept his claim to be God. That is the one thing we must not say. [...] Either this man was, and is, the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool, you can spit at him and kill him as a demon or you can fall at his feet and call him Lord and God, but let us not come with any patronising nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us.So sagt der gute Jack es selbst. Das Trilemma lautet, in meinen Worten zusammengefasst, folgendermaßen:

- Jesus bezeichnete sich selbst als Sohn Gottes.

- Das lässt drei Möglichkeiten offen: Entweder Jesus log, oder er war geisteskrank, oder er sagte die Wahrheit.

- Wenn man Jesus nun als ein ethisch außergewöhnlich hochstehendes Individuum oder einen großen Lehrer der Menschheit sieht, aber eben nur als Menschen, verstrickt man sich in einen unheilbaren Widerspruch: Wenn Jesus ein Lügner oder verrückt war, kann er nicht als ethisches Vorbild gelten. Wenn er aber ethisch vorbildlich war und die Wahrheit sagte, dann ist er (seinen eigenen Worten nach) mehr als nur ein Mensch, nämlich der Sohn Gottes und damit Gott.

I’ve never taken this argument very seriously, given that it’s self-evidently false: millions of people, from Gandhi to Thomas Jefferson, HAVE taken Jesus to be a great man but not divine.Hier wird gewissermaßen mit der Macht des Faktischen argumentiert: All die Personen der Weltgeschichte, die Jesus für einen großen Mann hielten, werden wohl kaum auf einen Lügner oder Verrückten reingefallen sein. Hinzu kommt ein Autoritätsargument: Thomas Jefferson und Mahatma Gandhi gelten selbst als moralische Vorbilder, ihr Glaube hat also Gewicht. Einwände dieser Art werden häufig gegen das Trilemma erhoben. Der Theologe und Kirchenkritiker Rupert Lay etwa meint, die Mehrzahl der Menschen, Christinnen ebenso wie Nichtchristen, hätte schon immer mit der Göttlichkeit Jesu nichts anfangen können und ihn für einen Menschen gehalten. Damit richtet er sich an das (offizielle) Christentum und fordert, es solle sich seiner überkommenen Dogmen entledigen, zu denen auch die Göttlichkeit Jesu gehört. Besonders stark ist dieser Einwand aber nicht. Denn a) ist die Wahrheit der Behauptung, Jesus sei Gott, nicht von dem Umstand abhängig, wie viele Menschen daran glauben, und b) biegt Lay sich die Fakten zurecht, um möglichst überzeugend zu klingen. Er beruft sich nämlich auf die zweitgrößte Weltreligion, den Islam, der Jesus ›nur‹ für einen Menschen halte. Damit verschweigt er allerdings, dass im Koran allerlei Wunder über Jesus berichtet werden und dass der Islam Jesus als Propheten ansieht, also als einen Vorgänger Muhammads, der als letzter und größter der Propheten gilt. Beruft man sich auf das islamische Jesusbild, dann muss man also in Kauf nehmen, dass Jesus ein Prophet war, dem Gott sich persönlich offenbarte, und ist damit über die Annahme, Jesus sei einfach ein besonders weiser oder gütiger Mensch gewesen, schon ein Stück hinaus.

Es gibt aber einen anderen Einwand, der die Plausibilität des Lewis-Trilemmas auf einen Schlag zerstört: Jesus lebte in einem historischen Kontext, in dem es ohne weiteres möglich war, sich als Sohn Gottes zu bezeichnen, ohne verrückt zu sein oder zu lügen, aber auch ohne damit einen einzigartigen Anspruch zu formulieren, auf den man nur mit gläubiger Akzeptanz oder einem Verdammungsurteil reagieren könnte. Lewis hätte diesen Einwand wahrscheinlich nicht akzeptiert, sondern als das abgetan, was er verächtlich den »historical point of view« nannte. Damit meinte er eine Ansicht, die sich auf den Begründer der Geschichtswissenschaft, Leopold von Ranke, zurückführen lässt. Ranke war der Überzeugung, man könne bei der Betrachtung vergangener historischer Epochen nicht einfach Wertmaßstäbe anlegen, die unserer eigenen Epoche entstammen. Wir mögen z.B. das Mittelalter für unaufgeklärt, seine Werte für seltsam und mit unseren völlig unvereinbar halten,* aber Ranke wollte sagen, dass uns solche Urteile im Grunde nicht zustehen. Wer von uns Heutigen dem Mittelalter gerecht werden will, muss versuchen, es so zu sehen, wie ein Mensch des Mittelalters es gesehen hätte. Das war eine durchaus wertschätzende Haltung vergangenen Epochen gegenüber, die sich aber leicht in ihr Gegenteil verkehren lässt: Wenn das Mittelalter von der Warte unserer modernen Maßstäbe nicht verstanden werden kann, dann liegt das vielleicht einfach daran, dass unsere Maßstäbe den mittelalterlichen überlegen sind – die Menschen des Mittelalters dachten falsch und verstanden deshalb die Welt nicht richtig, wir aber verstehen sie und können das Mittelalter deshalb getrost als eine Epoche barbarischer Verwirrung abtun.

Gerade dieser Typ von historischem Relativismus, der pauschal davon ausging, das Denken früherer Zeiten könne keine Wahrheit für sich beanspruchen, versetzte C.S. Lewis (der sonst selber ein verkappter Rankeaner war) richtiggehend in Wut. In Lewis’ Briefroman-Fantasy Screwtape Letters empfiehlt der Dämon Screwtape seinem Neffen, dem Nachwuchsteufel Wormwood, den Menschen den »historical point of view« einzugeben, um sie von der alten Wahrheit des Christentums abfallen zu lassen. Hätte ich die Möglichkeit, meinen oben genannten Einwand Lewis persönlich vorzulegen, hätte er meinen Gedankengang womöglich auch für einen Fall von dämonisch infiziertem Relativismus gehalten. Dabei will ich gar nicht behaupten, dass die Menschen im Mittelalter (oder zu Jesu Zeiten) unvernünftig waren. Ich gehe nur davon aus, dass Vernunft selbst historisch ist, und deshalb das Vernünftige nicht zu jeder Zeit dasselbe sein muss.

Anzunehmen, die Vernunft sei ahistorisch und was vor 2000 Jahren eine vernünftige Haltung war, müsse auch heute noch vernünftig sein, war ein Denkfehler, dem Lewis nicht selten verfiel. Er hatte aber auch eine andere Seite. In Sacnoth’s Scriptorium wird darauf hingewiesen:

[O]ne of the things Lewis is known for as a literary scholar is his insistence that a modern day reader must be aware of the historical meanings of words. That is, if I read Shakespeare or Spenser, I need to be mindful that some words they used have changed meaning over the past five centuries. For me to read those words in the modern sense is to misunderstand what the author from an earlier time is saying.Lewis war Experte für die Literatur des Mittelalters und der Renaissance. Er empfand eine tiefe Liebe für das mittelalterliche Weltbild, wie es sich in der Literatur (vor allem bei Dante) niederschlug. Wenn seine Zeitgenoss_innen das mittelalterliche Denken für wirr oder kindisch hielten, dann lag das in Lewis’ Augen daran, dass sie sich keine Mühe gaben, das Mittelalter zu verstehen, und stattdessen dem mittelalterlichen Sprachgebrauch die modernen »meanings of words« unterschoben. Statt zu fragen, ob mit den gleichen Wörtern vielleicht etwas anderes gemeint war, nahm man einfach ein, die Bedeutungen der Wörter seien die gleichen, im mittelalterlichen Denken aber auf wirre Weise gebraucht worden. Lewis wusste sehr genau, dass das mittelalterliche Weltbild gegenüber der modernen Physik und Astronomie keinen Bestand haben konnte, weil diese einfach die besseren Erkenntnisse über das Universum haben. Aber er bestritt energisch, dass man das mittelalterliche Denken deshalb als wirr oder unklar abwerten dürfe. Die mittelalterlichen Menschen waren nicht unfähig, logisch zu denken, sondern sie wussten einfach bestimmte Dinge nicht, die uns heute bekannt sind, und deshalb gingen sie von anderen Voraussetzungen aus.

Lewis’ Buch The Discarded Image ist eine beeindruckende Studie darüber, wie klar und folgerichtig die mittelalterliche Wahrnehmung der Welt ist, wenn man sich nur vor Augen führt, von welchen Voraussetzungen die Denker_innen des Mittelalters ausgingen. Und seine ›kosmischen‹ Romane Out of the Silent Planet und Perelandra lassen sich als literarische Versuche verstehen, die mittelalterliche Kosmologie (in der die Planeten von Engeln bewohnte Sphären sind) mit der modernen Astronomie (die erkannt hat, dass die Planeten um die Sonne kreisende Himmelskörper sind) zu verbinden.

Leider gibt es einige Diskrepanzen im Denken von Lewis, dem literatur- und kulturgeschichtlich Gebildeten, und Lewis, dem christlichen Apologeten. In mancher Hinsicht war Lewis unfähig, Vorstellungen und Gedanken als historisch bedingt zu erkennen. Das wird in dem nach ihm benannten Trilemma deutlich, denn darin hält er sich gerade nicht an den methodischen Grundsatz, die historischen Bedeutungen eines Ausdrucks wie »Sohn Gottes« offenzulegen. An wen richtete Lewis sich, wenn er behauptete, man müsse Jesus als wahren Sohn Gottes anerkennen, wenn man sich nicht in Widersprüche verwickeln wolle? An Leute, die Jesus lieber als eine Art Menschheitslehrer sehen wollen. Das ist eine verbreitete Haltung, heute wie zu Lewis’ Zeiten. Hier in Mitteleuropa, in unserer postchristlichen Gesellschaft, ist es eine naheliegende Kompromisslösung für Menschen, die nicht mit ihrer religiösen Sozialisation brechen wollen, aber gleichzeitig deren ungemütlichere Aspekte lieber vermeiden: Wenn Jesus vor allem ein ethisches Vorbild war, dann hätte er sicher auch gewollt, dass man an Ärzte ohne Grenzen spendet, aber nicht verlangt, dass man sich um irgendwelche kirchlichen Dogmen schert.